氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。

ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは

「せんぽくかんぽく」を超える「せ」ではじまる

リズミカルネーム。「せんのうばんのうまたそのおや」さんです。

「せんぽくかんぽく」を超える「せ」ではじまる

リズミカルネーム。「せんのうばんのうまたそのおや」さんです。

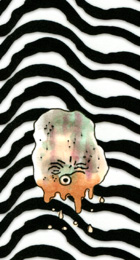

河内の国の錦部郡の唐久谷に出たというなぞのおばけ。

夜おそくここにさしかかると、頭上から

「せんのう、ばんのう、またそのおや」という声が響いてきたと思うと、

ぐるっとのぞきこんで来たと言います。

正体はなんなのかわかりません。

ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは

おむすびだいすき。「ふくしゅうき」さんです。

昨日にひきつづいて、大陸からのピックアップです。

せんじつが調味料だったので、きょうは主食(笑)

「ふくしゅうき」とは漢字でかくと「覆舟鬼」

ふねをてんぷくさせちゃう霊鬼であります。

おむすびだいすき。「ふくしゅうき」さんです。

昨日にひきつづいて、大陸からのピックアップです。

せんじつが調味料だったので、きょうは主食(笑)

「ふくしゅうき」とは漢字でかくと「覆舟鬼」

ふねをてんぷくさせちゃう霊鬼であります。

海に出るといわれてたもので、

船を走らせていると大きなあやしい舟が横にやって来て、

船をひっくり返して沈めてしまうんだトカ。

これに対処するために、

船乗りたちは摶飯(だんぱん=おむすび)を港を出る前に持っておいて、

それを投げてあげて、これを追い払ってたと言います。

この覆舟鬼たちの乗ってる舟は、影が出来ないので、

そこで普通の舟と見分けるんだソウナ。

こういう見分けかたは、日本の「船幽霊」などに近いものですが、

(風とは逆向きに進むとか、帆がぜんぜん動いてないとか)

ごはんをあげるといなくなるという点は、

江ノ島あたりの「海坊主」にもある対処法で、

(わらや板きれの上にごはんをのせて流してやる)

その関連性が気になるところです。

プロフィール

■雅号

氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)

■ホームページ

■職業

イラストレーター

絵草紙&錦絵研究人

まんが描き

こっとんきゃんでい 主宰

山田の歴史を語る会 同人

新・妖怪党 党しゅ

絵草紙&錦絵研究人

まんが描き

こっとんきゃんでい 主宰

山田の歴史を語る会 同人

新・妖怪党 党しゅ

カテゴリー

最新記事

(01/13)

(01/12)

(01/11)

(01/10)

(01/09)

最新コメント

[01/24 دکوراسیون منزل]

[11/29 NONAME]

[05/08 100]

[01/13 佐藤]

[01/05 ひょ―せん]

アーカイブ

新・妖怪党 部署一覧

Logo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

最新トラックバック

フリーエリア