氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。

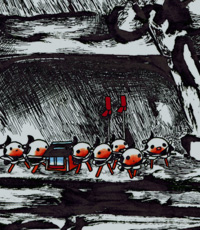

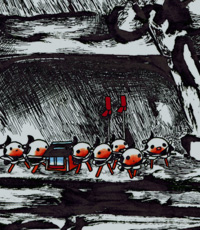

ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは

チョップスティックサムライ。「ちんちんちょぼし」さんです。

チョップスティックサムライ。「ちんちんちょぼし」さんです。

備中の国あたりにつたわる、箸(はし)のおばけ。

折って投げ捨てられたままにされてた箸たちが、

夜中、唄をうたいながら動き出して眠っている人の近くを

小さな大名行列のような姿で歩いていったと言います。

仲間に「ちんちんこばかま」がいます。

箸は、主に山で枝をそのまま使ったときに

それを必ず折って捨てておかないと、ばちがあたるとか

魔物にそれをなめられちゃって害があるとか

いろいろと言われてるのですが、

もちろん、家でつかうふつうの箸や割り箸も、

捨てるときはきちん処理をして捨てないといけないのですぞ、

という教えが入ってるものでありやすが、

小さい小人の行列が出て来るというものは

大陸に多く伝わってる、ねずみとかアリが化けて出て来るものに

すがたかたちは近いものです。

こんげつの「和漢百魅缶」へのアップ、はじまりのアップは

わたしは立派な、にほんあし。「あしのあるあおだいしょう」さんです。

わたしは立派な、にほんあし。「あしのあるあおだいしょう」さんです。

足が2本はえてたりするというふしぎなあおだいしょう。

めずらしな形をしてるというもので、古い時代でしたら

顔がふたつついてる「委蛇」とかのように、災禍の前触れとなる

怪異として、記録にのこったりしてるものであります。

昭和4年(1929)の7月27日に

豊後海部郡の北津留村で見つかった足のある青大将の足には

爪がいっぱい生えてたといいます。

ちょっぴりジュラシックですナ。

今月の千穐楽、ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは

ここ毎年のご恒例、ハロウィンにあわせての世界篇でございます!!

それでは、ではでは、20体どさっと参りましょう。

とざいとーーざーーーーい。

■ ヒンキーパンク(Hinky punk)

世界篇の連続興行は大体毎回、火のおばけは入れる!が鉄則になりつつあるので、

今回もちゃーーんと、ウィスプなお仲間をイギリスからお呼びしました。

■ フリテニン(Frittenin)

なんだか「リステイン」みたいな名前ですが、イングランドの「モウコ系統ガゴ系統」なのです。

■ ビルゼンシュニッター(Bilsenschnitter)

小麦を刈っちゃうおかた。夏至の日ごろにこういったものをつかまえる習俗が

ドイツあたりのお百姓さんたちにはあるそうですぞ。

■ ジュジュ(Juju)

ひと喰う樹木。

■ クリッピー(Klippie)

名前の発音がきゅあんです。

日本にも、狸や狐などがこういう「先を歩くひと」に化けるものはありますネ。

■ ヘルウェイン(Hell wain)

地獄馬車。

■ チカロシ

オロッコのひとびとの間につたわる海の妖怪です。

オロッコというのは樺太や満州の北あたりに住んでるひとたち。

このゾーンは、アイヌの妖怪とかに近い要素もあって、もう少し調べたいです。

■ チョワン(竈王)

朝鮮半島の本をいろいろあつめたので、今回は、朝鮮半島の俗信とかからも

いろいろアップをいたしております。

■ エイコーンレディ(Acron Lady)

農作物をまもる精霊さんの仲間のひとつ。木の実、椎の実。

■ ラ・ドーメット(La Dormette)

ザントマンの仲間であります。

ねーむーれー。ねーむーれー。

■ ファイブフィンガーズ(Five fingers)

手のひらが歩いたり、ピアノひいたり、つかんだり。

■ ヤニューファイサット(Yaliu fali set)

サイパンよりも、もう少し南にえんやらとっと、ぎっちらこ、と進んだあたりにある

サテワヌ島(サタワル島)に伝わる海のヤニュー(悪神・鬼神)でござる。

今回は、こういう描き方塗り方にしてみました。ゴゴーン。

■ サル

おさるさんではありません。

漢字で書くと「煞」(さつ――「殺」の別字)なんだそうです。

■ アマドン(Amadon)

ひとつまえの出番の「サル」とおなじく、こちらも

行きあたると病気になってしまうという「いきあいがみ」なおかた。

世界には、この手のものは基本、どの地域にも伝わってるので

盛大にこういうのを集めた事典とか、医学の歴史の本とかで企画して出してくれないモノカシラ。

■ ズウェンカ(Dzunukwa)

ネイティブアメリカンの一部族・クァクァカクァ族に伝わる「やまんば」な森の魔女。

おっぱいでかいのは世界の他の地域の「やまんば」と共通のプロポウション。

■ バンイップ(Bunyip)

オーストラリアに伝わる沼の怪物。

水底におやしきがあるのは日本の「いでもち」とほんの僅か似てますネ。

■ パイプモンスター(Pipe Monster)

19世紀ごろのヨーロッパの版画にあるもの。

あちらの画像妖怪でありますナ。

■ イフ

朝鮮半島につたわる虎も食べちゃうすごいふしぎなけもの。

絵にビミョーに「わいら」チックな香りを含ませたのは、

「山にいるらしいふしぎなけもの」という印象から。

■ クラブモンスター(Crub monster)

でっかいカニ。

これを描くことが決まったことにあわせて、

古い映画とか小説とかの怪物な蟹を見てみたんですが

「地獄のしおまねき」みたいキャッチフレーズなのもあって

おもしろかったです。

■ ゲロウ(Gello)

今回の連続興行・世界篇の主任は、

文化の古巣・ギリシャのまものからお呼びしました。

長年のご愛顧をちょうだいしまして、だいぶ

収録数もフルッヘンドして来た「和漢百魅缶」でございますが

どうぞ、今後もよろしくお引き立てのほど、

とっくりと、トリックアトリート申し上げたてまつりそうろ。

とざいとーーーざーーーーーーーーーーーい。

ここ毎年のご恒例、ハロウィンにあわせての世界篇でございます!!

それでは、ではでは、20体どさっと参りましょう。

とざいとーーざーーーーい。

■ ヒンキーパンク(Hinky punk)

世界篇の連続興行は大体毎回、火のおばけは入れる!が鉄則になりつつあるので、

今回もちゃーーんと、ウィスプなお仲間をイギリスからお呼びしました。

■ フリテニン(Frittenin)

なんだか「リステイン」みたいな名前ですが、イングランドの「モウコ系統ガゴ系統」なのです。

■ ビルゼンシュニッター(Bilsenschnitter)

小麦を刈っちゃうおかた。夏至の日ごろにこういったものをつかまえる習俗が

ドイツあたりのお百姓さんたちにはあるそうですぞ。

■ ジュジュ(Juju)

ひと喰う樹木。

■ クリッピー(Klippie)

名前の発音がきゅあんです。

日本にも、狸や狐などがこういう「先を歩くひと」に化けるものはありますネ。

■ ヘルウェイン(Hell wain)

地獄馬車。

■ チカロシ

オロッコのひとびとの間につたわる海の妖怪です。

オロッコというのは樺太や満州の北あたりに住んでるひとたち。

このゾーンは、アイヌの妖怪とかに近い要素もあって、もう少し調べたいです。

■ チョワン(竈王)

朝鮮半島の本をいろいろあつめたので、今回は、朝鮮半島の俗信とかからも

いろいろアップをいたしております。

■ エイコーンレディ(Acron Lady)

農作物をまもる精霊さんの仲間のひとつ。木の実、椎の実。

■ ラ・ドーメット(La Dormette)

ザントマンの仲間であります。

ねーむーれー。ねーむーれー。

■ ファイブフィンガーズ(Five fingers)

手のひらが歩いたり、ピアノひいたり、つかんだり。

■ ヤニューファイサット(Yaliu fali set)

サイパンよりも、もう少し南にえんやらとっと、ぎっちらこ、と進んだあたりにある

サテワヌ島(サタワル島)に伝わる海のヤニュー(悪神・鬼神)でござる。

今回は、こういう描き方塗り方にしてみました。ゴゴーン。

■ サル

おさるさんではありません。

漢字で書くと「煞」(さつ――「殺」の別字)なんだそうです。

■ アマドン(Amadon)

ひとつまえの出番の「サル」とおなじく、こちらも

行きあたると病気になってしまうという「いきあいがみ」なおかた。

世界には、この手のものは基本、どの地域にも伝わってるので

盛大にこういうのを集めた事典とか、医学の歴史の本とかで企画して出してくれないモノカシラ。

■ ズウェンカ(Dzunukwa)

ネイティブアメリカンの一部族・クァクァカクァ族に伝わる「やまんば」な森の魔女。

おっぱいでかいのは世界の他の地域の「やまんば」と共通のプロポウション。

■ バンイップ(Bunyip)

オーストラリアに伝わる沼の怪物。

水底におやしきがあるのは日本の「いでもち」とほんの僅か似てますネ。

■ パイプモンスター(Pipe Monster)

19世紀ごろのヨーロッパの版画にあるもの。

あちらの画像妖怪でありますナ。

■ イフ

朝鮮半島につたわる虎も食べちゃうすごいふしぎなけもの。

絵にビミョーに「わいら」チックな香りを含ませたのは、

「山にいるらしいふしぎなけもの」という印象から。

■ クラブモンスター(Crub monster)

でっかいカニ。

これを描くことが決まったことにあわせて、

古い映画とか小説とかの怪物な蟹を見てみたんですが

「地獄のしおまねき」みたいキャッチフレーズなのもあって

おもしろかったです。

■ ゲロウ(Gello)

今回の連続興行・世界篇の主任は、

文化の古巣・ギリシャのまものからお呼びしました。

長年のご愛顧をちょうだいしまして、だいぶ

収録数もフルッヘンドして来た「和漢百魅缶」でございますが

どうぞ、今後もよろしくお引き立てのほど、

とっくりと、トリックアトリート申し上げたてまつりそうろ。

とざいとーーーざーーーーーーーーーーーい。

プロフィール

■雅号

氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)

■ホームページ

■職業

イラストレーター

絵草紙&錦絵研究人

まんが描き

こっとんきゃんでい 主宰

山田の歴史を語る会 同人

新・妖怪党 党しゅ

絵草紙&錦絵研究人

まんが描き

こっとんきゃんでい 主宰

山田の歴史を語る会 同人

新・妖怪党 党しゅ

カテゴリー

最新記事

(01/13)

(01/12)

(01/11)

(01/10)

(01/09)

最新コメント

[01/24 دکوراسیون منزل]

[11/29 NONAME]

[05/08 100]

[01/13 佐藤]

[01/05 ひょ―せん]

アーカイブ

新・妖怪党 部署一覧

Logo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

Logo:Koorintei Hyousen

YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke

Design:O-Onigami Georgenomikoto

2008 新・妖怪党

最新トラックバック

フリーエリア